「御朱印をいただく」 |をくだ屋技研 総務部 高木 雅大 コラム

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

総務部の高木です。

早速ですが、「御朱印」について、皆さんご存知でしょうか?

近年はSNSはじめ各メディアで採り上げられることが多くなったことから

ご存知の方がとても多くなっています。

季節限定のものや、切り絵のものなど、バリエーションの広がりは留まることを知らないようです。

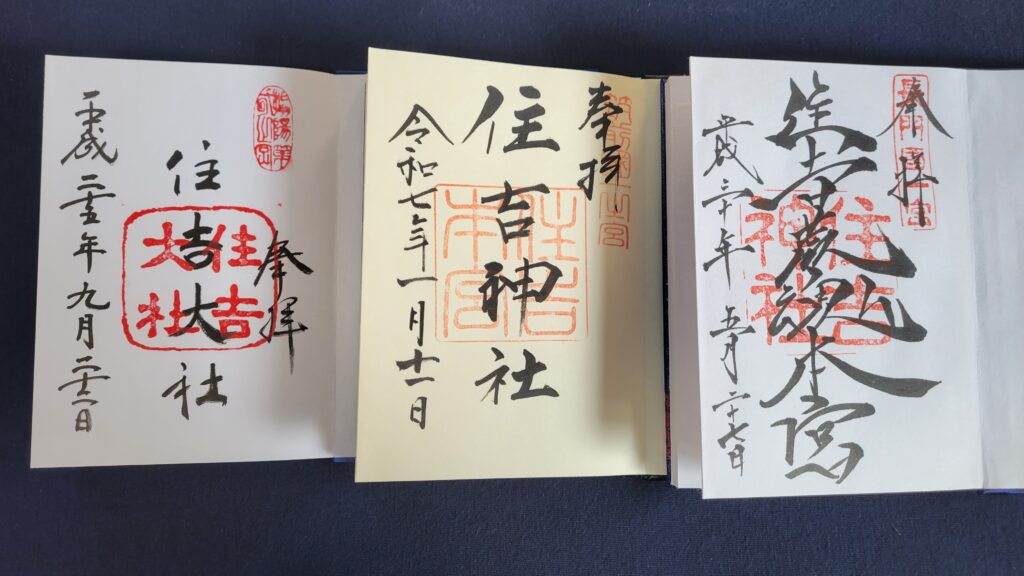

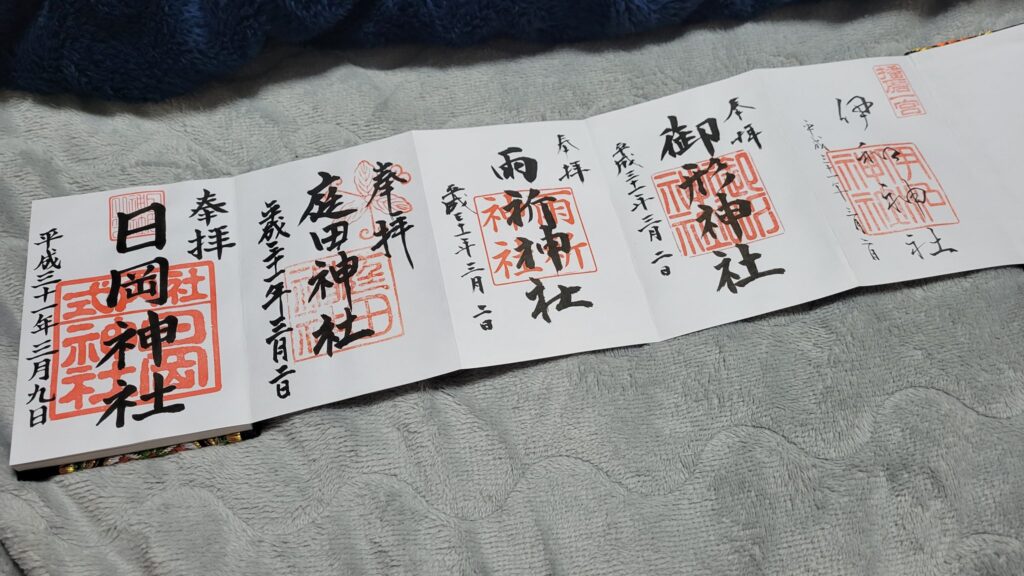

「御朱印」とは、一般的に神社仏閣を参拝した際に、その証として、寺・社務所などで、「御朱印帳」と呼ばれる専用の帳面に、墨書と印を押していただくものです。

こちらは、日本三大住吉と呼ばれる神社の御朱印です。

最近では、紙にあらかじめ書かれたもの(書き置き)を頒布している社寺も多くなってきました。

またその派生で、お城では「御城印」、鉄道会社では「御鉄印」など、ホビーとしての面も広がっています。

(私は、いただいたことはないですが・・・)

学生時代は日本美術史、特に仏教美術を専攻していたこともあって、当時から続く趣味の一つに「史跡めぐり」というものがあります。

その史跡には当然、神社仏閣が含まれているわけで。

訪れた先々で御朱印をいただくことも少なくありません。

いただき方(集め方)もみなさんそれぞれ違うと思います。

私は、というと神社用の御朱印帳では、半分以上が「律令国」別で、見開き一頁目は、その国内に於ける「一宮」からいただく・・・という、自分ルールを設けています。

(他にも地元だけとか、同じ仏さまだけだとか・・・)

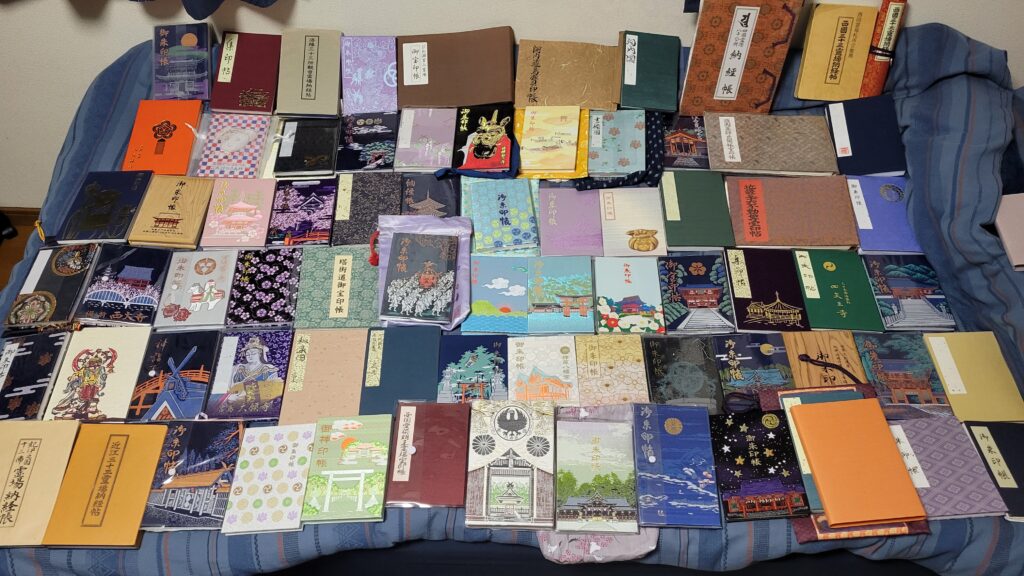

他にも細かく分けすぎた結果

今では、60冊を越える数を所有することになりました。

・・・ちょっと説明もなく走り過ぎました。

先ほど述べました「律令国」とは、奈良時代から江戸時代までの地域区分です。

当社が所在する堺市美原区丹上は、江戸時代まで河内国(かわち の くに)と呼ばれていました。

堺市といえば、和泉国(いずみ の くに)の領域が占める割合の方が圧倒的に多いのですが。

次に「一宮」とは、諸説ありますがその律令国内の神社で、もっとも社格が高い“とされる”神社のことを指します。

大阪で有名な神社では、摂津国一宮 住吉大社があります。

大阪府の一宮ですと、河内国では東大阪市にある枚岡神社、和泉国では堺市西区にある大鳥大社です。

律令国や一宮について書き始めると、御朱印の話題から大脱線してしまうので、これについてはまた別の機会があれば。

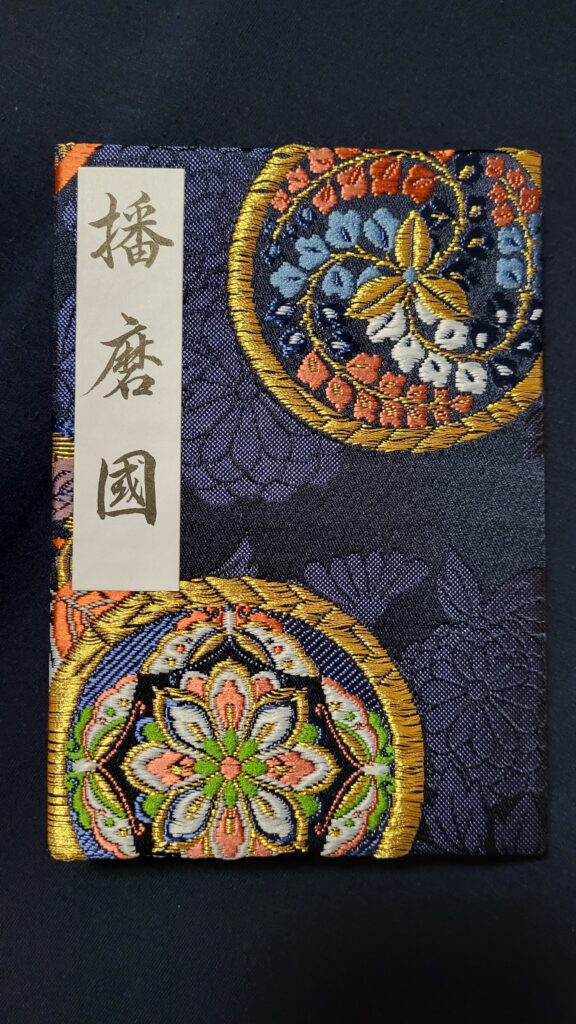

お気に入りの御朱印帳を今回は3冊ほど紹介させていただきます。

先ずは播磨国(はりま – )用のもの。

見開きには難読地名として知られる宍粟市(読めますか?)に鎮座する播磨国一宮 伊和神社(いわ – )の御朱印をいただいています。

この周辺には、「播磨国風土記」という、奈良時代に編纂された書物に登場する神話の舞台となった神社や古跡が多く残ります。

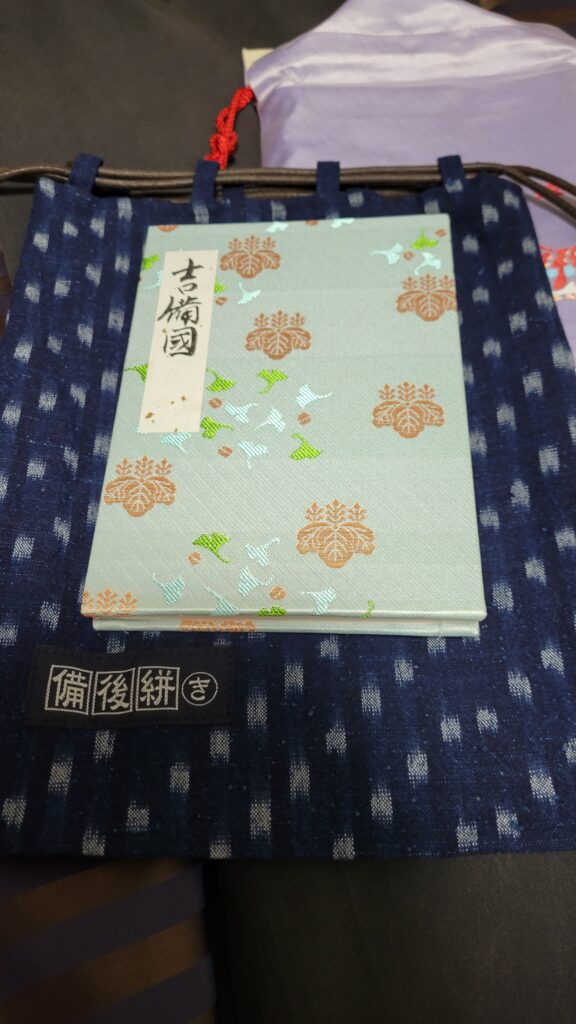

次に吉備国(きび – )用のもの。

これは、備中国(現:岡山県中西部)の一宮 吉備津神社にていただいた御朱印帳と御朱印です。

またそれを入れている紺色の布製袋ですが、こちらは備後国(現:広島県東部)で生産されていた織物、日本三大絣のひとつに数えられる、備後絣(びんごかすり)のものです。

購入したのは、広島県福山市新市町にある「しんいち歴史民俗博物館」。

備後絣の産地として知られている地域の一つです。

吉備国は律令国での区分である、備前・備中・美作・備後4か国、(今でいうところの岡山県のほぼ全域と、広島県の東部)に該当する広い領域で、律令国が制定される奈良時代以前の地名です。

それぞれで細かく分けてもいいのですが、それぞれの地域での違いを楽しむ旅が出来たらいいなと敢えてこのように括っています。

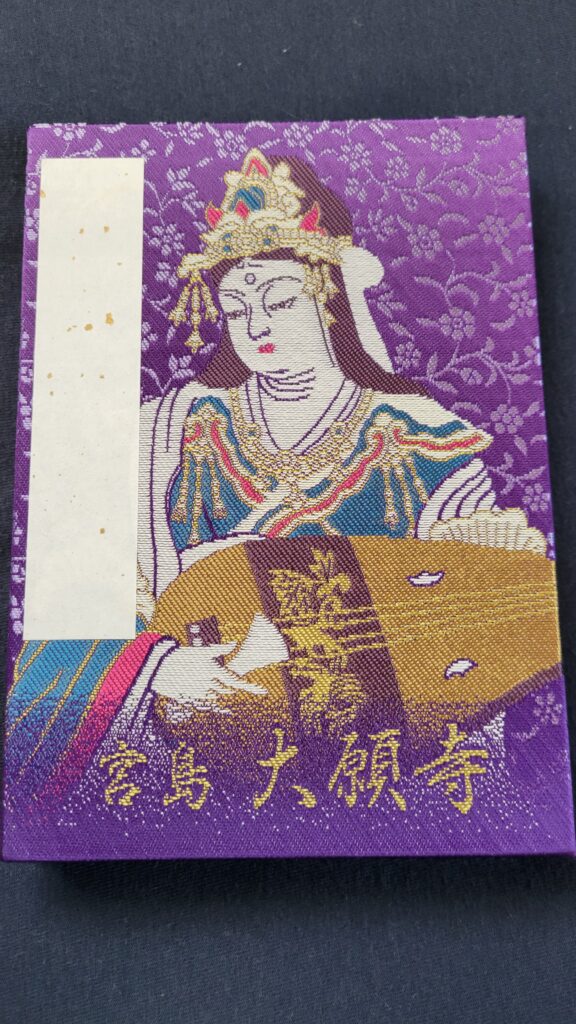

もう一冊は、主に寺院でお祀りされている、七福神のひとつ、弁財天のみをいただいている御朱印帳です。

こちらは、安芸の宮島・日本三大弁財天としてよく知られている宮島 大願寺のものです。

弁財天が綺麗にあしらわれていて、とても良いですよね。

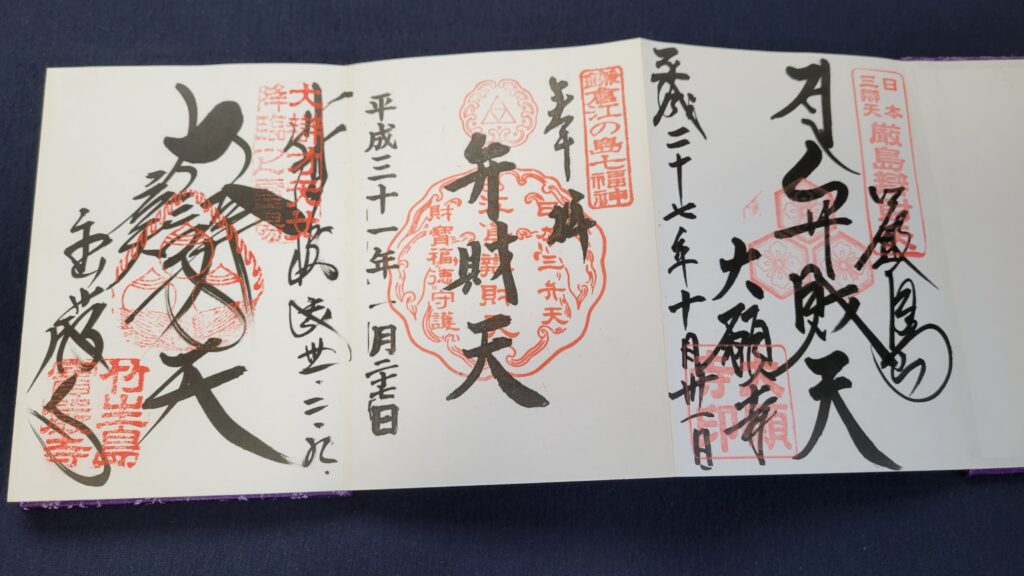

見開きから3頁にわたって、日本三大弁財天(諸説あり)の御朱印をいただいています。

左:竹生島/中央:江ノ島/右:宮島

この続きも、お参りした弁財天の御朱印をいただくようにしています。

弁財天は、諸芸上達にご利益があるとされていますが、元々は水の女神であったことから、島や川の近くなどの水辺にお祀りされていることが少なくありません。

と、話をはじめるとキリがありません。

・・・この調子で続けていては終わりが見えず、仕方がないので、また機会があれば、このような感じで私物の紹介が出来ればと思います。

御朱印をいただいている方がいらっしゃったら、お話を聞かせていただけますと幸いです。

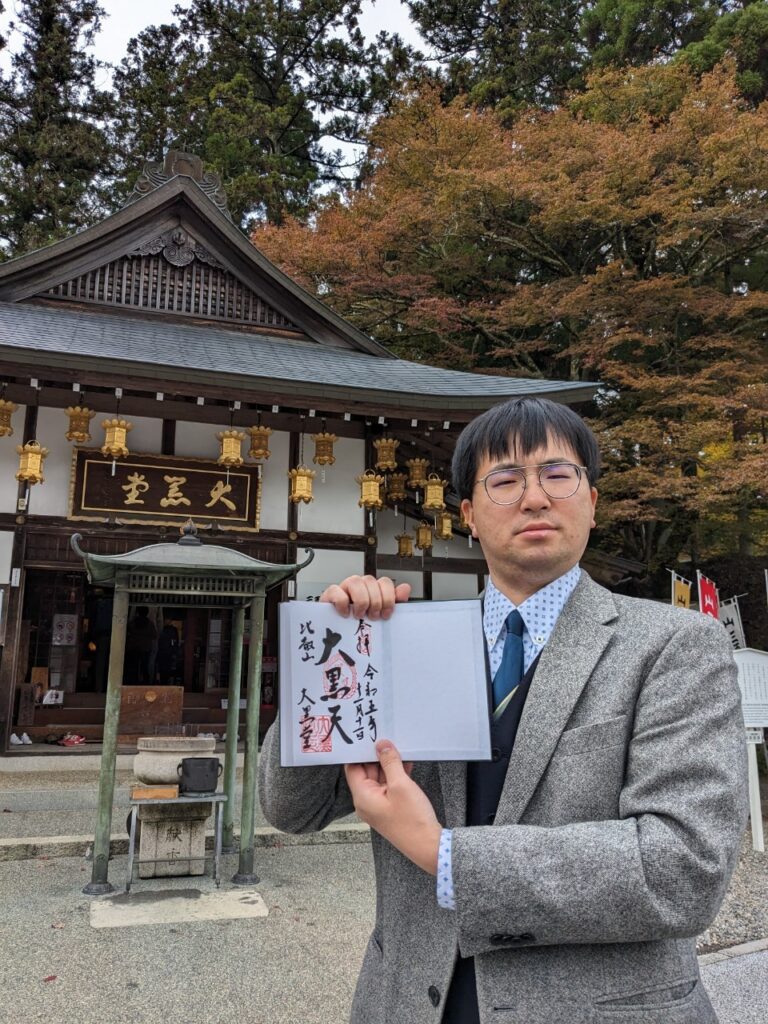

比叡山 大黒堂にていただいた御朱印との一枚です。

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

寄稿日:2025年9月

この記事を書いた人:

株式会社をくだ屋技研

総務部

高木 雅大/Masahiro Takaki