【OKUDAYA CONNECTオープン記念 スペシャルインタビュー】奥田暢子取締役スペシャルインタビュー

■奥田家に誕生し、をくだ屋技研で育まれてきた暢子取締役の想い

祖父と父、異なるカラーの二人の経営者の姿から学んだ、「をくだ屋ファースト」の精神。

—暢子取締役から見て、創業者の御祖父様、二代目のお父上様はどのような方ですか?

亡き祖父は発想力があり、何かアイデアを思いつくと、取り憑かれたかのように鉛筆を走らせメモを取り、技術者に熱い想いをぶつけては、常に「人の役に立つ製品とは何か」を追い求めていました。小さな工場から始まり、初代社長として10年後にはパレットトラックを開発し、現在の基盤となる礎を築きました。

父は物事の本質や理念を重視し、人との縁や心のつながりを何より大切にしている人で、常にアンテナを張り、「これは」と感じたものには一切妥協せず、周囲を自然と巻き込む求心力もあり、をくだ屋技研のグローバル化において大きな役割を果たした経営者でしたね。

—お二人の共通点はありますか?

どちらも共通して「をくだ屋ファースト」の精神を貫き、社員の皆さんのことを常に第一に考え、必死に事業に取り組んでいた姿が印象的です。

—そんなお二人の姿から、暢子取締役はをくだ屋技研にどんな想いをお持ちでしょうか?

私の生まれた奥田家は、このように長きにわたって事業の成長と継承を支え、苦悩や喜びを分かち合ってきました。私も先人の想いを受け継ぎ、企業としての持続的な成長、当社に関わるすべての方々のQ.O.Lの向上を実現させたいと考えています。

■をくだ屋技研ならではのグローバル展開

をくだ屋技研は、人を大切にしています。

同時に「人と人の間で生まれるもの」の大切さも感じています。

—海外で展開するをくだ屋技研のグローバルチーム・OPKグループは大きく2つありますね。

海外拠点として、マレーシア(ネグリ・センビラン州セレンバン)と、中国(江蘇省常州市)に現地法人があります。マレーシアの『OPK INTER-CORPORATION SDN. BHD.』(OIC)は、1995年に設立、自社工場で製造を行い、セールス&マーケティング部門のOMSを通じ、ASEANをマーケットとした販売を行っています。

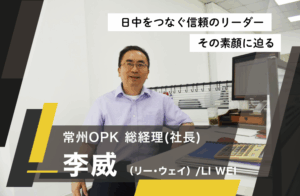

中国の『常州鴎琵凱搬運機械有限公司』(常州OPK)は2006年に設立し、OICと同様に自社工場で製造を行い、常州OPK上海支店、広州支店を通じ、中国国内向けの販売を行っています。

—OICの余社長、常州OPKの李総経理と、両者の代表である二人はともに日本の大学を卒業した元留学生とのことで。

日本での暮らし、日本の企業への就職経験から、日本の文化や慣習を良くご存知です。

言葉の受け渡し“だけではない”部分も汲み取ってくれます。

—拠点間の“顔が見える関係性”を築く上で、どんな工夫をしていきたいですか?

人の往来を増やしていきたいですね。色々な方法はあると思いますが、グローバルチームでプロジェクトが発足し、実際にお互いの拠点を訪れたり、またオンラインでのグループワークなどにもトライしてみたいです。

例えば、マレーシアは多民族国家でOIC、OMSのスタッフは、インド系ならタミル語、ヒンディー語、マレー系はマレー語、華僑は北京語、広東語、福建語…と様々、しかし、スタッフの共通言語は英語になりますよね。皆さん多様なバックグラウンドを持っていて、多言語に慣れているんです。このような環境から伝えるスキルが身についていて、ユーモアのある方が多い印象です。最近では、AI翻訳を活用すれば、 言語の壁は以前より超えやすくなりました。お互いネイティブのように話せなくとも、生きた言葉でコミュニケーションを図っていきたいですね。スクリーン越しでも、顔を見ながら声を聞くとお互い距離が縮まり、存在を近くに感じます。私たちは人を大切にしており、同時にその人から生まれるもの、「人と人の間で生まれるもの」の大切さも感じています。

■インナーブランディングの必要性

インナーブランディングを通し、キャリアアップする未来へとつなげていく。

—をくだ屋技研の中期経営計画「WAKEUP73」が進行中の中、暢子取締役は2023年ごろにD&I(Diversity and inclusion)担当に任命されました。

一般的にD&Iとは、多様なバックグラウンドを持つ人材を活用し、互いに高め合いながら新たな価値を創造していく成長戦略のことです。

任命を受け、ものづくりを生業にする中小企業として、何を大切にしてきたんだろう…と思いを巡らせていたのですが、あれも違う、これも違う…と最終的に残ったのは“人に寄り添う経営”であるというマインドの部分でした。D&Iは新時代の考え方のように思えますが、祖父や父の代から“人に寄り添う経営”を受け継いできたため、このマインドそのものがD&Iの本質と重なっているものだと思い至りました。

—そんな中、「グローバル視点でのインナーブランディング」が必要だと考えるように至った理由は?

その一方、これまで、そういった企業理念というものを共有する機会がなかったことに気が付きました。話す機会を失念していた…というよりは、個々にその受け取り方を“委ねていた”という表現が正しいかもしれません。同じ言語を話す者同士でも、意識の共有は難しいもの。まして、をくだ屋技研はOPKグループというグローバルチームもいます。そこで、D&Iの任命を受けたことを機に、一人ひとりが自社の価値観や経営ビジョンを理解するためにはインナーブランディングに取り組む必要があると考えました。理解し、共感する、そして行動に移すその先…キャリアアップできた未来は、個々のQ.O.L(Quality of Life)の向上へとつながるのではと思います。

■SNS・オウンドメディアで伝えるべきこと、伝えたいこと

フォロワー数やいいね数以上に大切なのは、“らしさ”やプロセス。

—社内コミュニケーションやブランド共有の手段として、なぜSNSやオウンドメディアに注目されたのですか?

SNSは物理的な距離を超えてつながることができ、日常のツールとしても親しみがありますよね。コンテンツの蓄積や過去の振り返りがしやすい点にも魅力を見出しました。

一方で、自社のプラットフォーム=オウンドメディアは、外部からの影響を受けるリスクを抑えられます。未来軸で考えると、オウンドメディアへ集約させ、当社のアセット=資産として継承出来るところに着目しました。

—「OKUDAYA CONNECT」という名前に込められた想いをお聞かせください。

CONNECT(コネクト)は、「つながる」「一つになる」という意味の言葉。これは、社内外・海外グループとコネクトできる場をつくるという想いが込められています。

ネーミングはSNSプロジェクトチームメンバーの高木さんの案で、ロゴやフォントデザインは、現在一緒にSNSプロジェクトやオウンドメディアのスーパーバイザーを担っていただいている磯貝さんの制作です。

ロゴはCONNECT=つながりから鎖をモチーフに、OKUDAYA CONNECTの頭文字、3つの鎖で“を(Wo)”が象られています。

—フォロワー数やいいね数以上に、何を最も大切にしていますか?

をくだ屋技研“らしさ”なのかもしれません。前述した“人に寄り添う経営”であるマインド。そういった“らしさ”を追求する取り組みは、インナーブランディングをご支援いただいている株式会社ネクサスの皆さまと共に行う、デザインのプロセスそのものだと感じています。このプロセスこそが何よりも大切だと思っています。

—具体的にどのようなコンテンツや情報を発信していきたいですか?

グローバルチームとして、一緒に仕事をする仲間達やその国の文化風習なども取り入れたコンテンツや情報も発信していきたいですね。

個人的には、各所の取り組みや、各プロジェクトチームからの発信も読んでみたいところです。

オウンドメディアはご家族の皆様も一緒に楽しめ、趣味や興味でつながりが生まれるとうれしいですね。

—このインナーブランディング施策が、グローバル戦略にどのように貢献することを期待していますか?

お互いの言語や文化風習を理解し、企業の「軸」を共有できることです。「理念でつながる多様な組織」をつくり、一貫性と協働性のあるグローバル戦略を支える基盤となることを期待しています。

—次の世代にバトンを渡すとき、暢子さんが大切に残したいものは何ですか?

当社が歴史の中で培った企業風土です。ものづくりの会社として、チャレンジを後押しする土俵ではないでしょうか?

一つ一つは点でも、つなげていくと一本の道になりますね。

オーナーも「自分の器の中での失敗は気にするな」とよく話されていました。

学びを得て、次に活かす、変化を恐れず挑戦し続けるマインド、そして人を思いやり、大切にする心をこれからも守り続けたいものですね。

取材日:2025年7月

インタビュー協力:

株式会社をくだ屋技研

取締役 奥田 暢子